॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम:॥

कर्म-रहस्य

पुरुष और प्रकृति—ये दो हैं। इनमेंसे पुरुषमें कभी परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति कभी परिवर्तनरहित नहीं होती। जब यह पुरुष प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब प्रकृतिकी क्रिया पुरुषका ‘कर्म’ बन जाती है; क्योंकि प्रकृतिके साथ सम्बन्ध माननेसे तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य होनेसे जो प्राकृत वस्तुएँ प्राप्त हैं, उनमें ममता होती है और उस ममताके कारण अप्राप्त वस्तुओंकी कामना होती है। इस प्रकार जबतक कामना, ममता और तादात्म्य रहता है, तबतक जो कुछ परिवर्तनरूप क्रिया होती है, उसका नाम ‘कर्म’ है।

तादात्म्यके टूटनेपर वही कर्म पुरुषके लिये ‘अकर्म’ हो जाता है अर्थात् वह कर्म क्रियामात्र रह जाता है, उसमें फलजनकता नहीं रहती—यह ‘कर्ममें अकर्म’ है। अकर्म-अवस्थामें अर्थात् स्वरूपका अनुभव होनेपर उस महापुरुषके शरीरसे जो क्रिया होती रहती है, वह ‘अकर्ममें कर्म’ है।*

** कर्मण्यकर्म य: पश्येदकर्मणि च कर्म य:।

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्त: कृत्स्नकर्मकृत् ॥

(गीता ४। १८)*

तात्पर्य यह हुआ कि अपने निर्लिप्त स्वरूपका अनुभव न होनेपर भी वास्तवमें सब क्रियाएँ प्रकृति और उसके कार्य शरीरमें होती हैं; परन्तु प्रकृति या शरीरसे अपनी पृथक्ताका अनुभव न होनेसे वे क्रियाएँ ‘कर्म’ बन जाती हैं।*

** प्रकृते: क्रियमाणानि गुणै: कर्माणि सर्वश:।

अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते॥

(गीता ३। २७)

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश:।

य: पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति॥

(गीता १३। २९)*

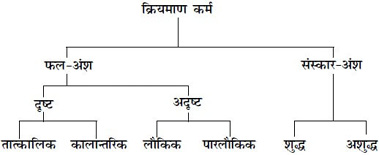

कर्म तीन तरहके होते हैं—क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। अभी वर्तमानमें जो कर्म किये जाते हैं, वे ‘क्रियमाण’ कर्म कहलाते हैं।*

** जो भी नये कर्म और उनके संस्कार बनते हैं, वे सब केवल मनुष्यजन्ममें ही बनते हैं (गीता ४। १२; १५। २), पशु-पक्षी आदि योनियोंमें नहीं; क्योंकि वे योनियाँ केवल कर्मफल-भोगके लिये ही मिलती हैं।*

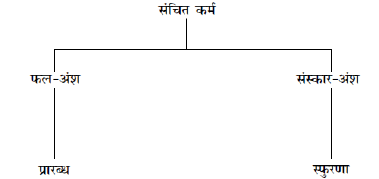

वर्तमानसे पहले इस जन्ममें किये हुए अथवा पहलेके अनेक मनुष्यजन्मोंमें किये हुए जो कर्म संगृहीत हैं, वे ‘संचित’ कर्म कहलाते हैं। संचितमेंसे जो कर्म फल देनेके लिये प्रस्तुत (उन्मुख) हो गये हैं अर्थात् जन्म, आयु और अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिके रूपमें परिणत होनेके लिये सामने आ गये हैं, वे ‘प्रारब्ध’ कर्म कहलाते हैं।

क्रियमाण कर्म दो तरहके होते हैं—शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्रानुसार विधि-विधानसे किये जाते हैं, वे शुभ कर्म कहलाते हैं और काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति आदिको लेकर जो शास्त्र-निषिद्ध कर्म किये जाते हैं, वे अशुभ कर्म कहलाते हैं।

शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्मका एक तो फल-अंश बनता है और एक संस्कार-अंश। ये दोनों भिन्न-भिन्न हैं।

क्रियमाण कर्मके फल-अंशके दो भेद हैं—दृष्ट और अदृष्ट। इनमेंसे दृष्टके भी दो भेद होते हैं—तात्कालिक और कालान्तरिक जैसे, भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है—यह दृष्टका ‘तात्कालिक’ फल है और भोजनके परिणाममें आयु, बल, आरोग्य आदिका बढ़ना—यह दृष्टका ‘कालान्तरिक’ फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खानेका स्वभाव है, वह जब अधिक मिर्चवाले पदार्थ खाता है, तब उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है और मिर्चकी तीक्ष्णताके कारण मुँहमें, जीभमें जलन होती है, आँखोंसे और नाकसे पानी निकलता है, सिरसे पसीना निकलता है—यह दृष्टका ‘तात्कालिक’ फल है और कुपथ्यके कारण परिणाममें पेटमें जलन और रोग, दु:ख आदिका होना—यह दृष्टका ‘कालान्तरिक’ फल है।

इसी प्रकार अदृष्टके भी दो भेद होते हैं—लौकिक और पारलौकिक। जीते-जी ही फल मिल जाय—इस भावसे यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मन्त्र-जप आदि शुभ कर्मोंको विधि-विधानसे किया जाय और उसका कोई प्रबल प्रतिबन्ध न हो तो यहाँ ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूलकी प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूलकी निवृत्ति होना—यह अदृष्टका ‘लौकिक’ फल* है और मरनेके बाद स्वर्ग आदिकी प्राप्ति हो जाय—इस भावसे यथार्थ विधि-विधान और श्रद्धा-विश्वास-पूर्वक जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किये जायँ तो मरनेके बाद स्वर्ग आदि लोकोंकी प्राप्ति होना—यह अदृष्टका ‘पारलौकिक’ फल है।

** यहाँ दृष्टका ‘कालान्तरिक’ फल और अदृष्टका ‘लौकिक’ फल—दोनों फल एक समान ही दीखते हैं, फिर भी दोनोंमें अन्तर है। जो ‘कालान्तरिक’ फल है, वह सीधे मिलता है, प्रारब्ध बनकर नहीं; परन्तु जो ‘लौकिक’ फल है, वह प्रारब्ध बनकर ही मिलता है।*

ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्यकी हत्या करने आदि अशुभ कर्मोंका फल यहाँ ही कैद, जुर्माना, फाँसी आदि होना—यह अदृष्टका ‘लौकिक’ फल है और पापोंके कारण मरनेके बाद नरकोंमें जाना और पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि बनना—यह अदृष्टका ‘पारलौकिक’ फल है।

पाप-पुण्यके इस लौकिक और पारलौकिक फलके विषयमें एक बात और समझनेकी है कि जिन पापकर्मोंका फल यहीं कैद, जुर्माना, अपमान, निन्दा आदिके रूपमें भोग लिया है, उन पापोंका फल मरनेके बाद भोगना नहीं पड़ेगा। परन्तु व्यक्तिके पाप कितनी मात्राके थे और उनका भोग कितनी मात्रामें हुआ अर्थात् उन पाप-कर्मोंका फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा—इसका पूरा पता मनुष्यको नहीं लगता; क्योंकि मनुष्यके पास इसका कोई माप-तौल नहीं है। परन्तु भगवान्को इसका पूरा पता है; अत: उनके कानूनके अनुसार उन पापोंका फल यहाँ जितने अंशमें कम भोगा गया है, उतना इस जन्ममें या मरनेके बाद भोगना ही पड़ेगा। इसलिये मनुष्यको ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि मेरा पाप तो कम था पर दण्ड अधिक भोगना पड़ा अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दण्ड मुझे मिल गया ! कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृद्, सर्वसमर्थ भगवान्का विधान है कि पापसे अधिक दण्ड कोई नहीं भोगता और जो दण्ड मिलता है, वह किसी-न-किसी पापका ही फल होता है।*

** एक सुनी हुई घटना है। किसी गाँवमें एक सज्जन रहते थे। उनके घरके सामने एक सुनारका घर था। सुनारके पास सोना आता रहता था और वह गढ़कर देता रहता था। ऐसे वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रिमें पहरा लगानेवाले सिपाहीको इस बातका पता लग गया। उस पहरेदारने रात्रिमें उस सुनारको मार दिया और जिस बक्सेमें सोना था, उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहनेवाले सज्जन लघुशंकाके लिये उठकर बाहर आये। उन्होंने पहरेदारको पकड़ लिया कि तू इस बक्सेको कैसे ले जा रहा है? तो पहरेदारने कहा—‘तू चुप रह, हल्ला मत कर। इसमेंसे कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लूँ।’ सज्जन बोले—‘मैं कैसे ले लूँ? मैं चोर थोड़े ही हूँ!’ पहरेदारने कहा—‘देख, तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो दु:ख पायेगा।’ पर वे सज्जन माने नहीं। तब पहरेदारने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जनको पकड़कर जोरसे सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और जगह पहरा लगानेवाले सिपाही दौड़कर वहाँ आ गये। उसने सबसे कहा कि ‘यह इस घरसे बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है।’ तब सिपाहियोंने घरमें घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने उस सज्जनको पकड़ लिया और राजकीय आदमियोंके हवाले कर दिया। जजके सामने बहस हुई तो उस सज्जनने कहा कि ‘मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाहीने मारा है।’ सब सिपाही आपसमें मिले हुए थे, उन्होंने कहा कि ‘नहीं इसीने मारा है, हमने खुद रात्रिमें इसे पकड़ा है,’ इत्यादि।

मुकदमा चला। चलते-चलते अन्तमें उस सज्जनके लिये फाँसीका हुक्म हुआ। फाँसीका हुक्म होते ही उस सज्जनके मुखसे निकला—‘देखो, सरासर अन्याय हो रहा है! भगवान्के दरबारमें कोई न्याय नहीं! मैंने मारा नहीं, मुझे दण्ड हो और जिसने मारा है, वह बेदाग छूट जाय, जुर्माना भी नहीं; यह अन्याय है!’ जजपर उसके वचनोंका असर पड़ा कि वास्तवमें यह सच्चा बोल रहा है, इसकी किसी तरहसे जाँच होनी चाहिये। ऐसा विचार करके उस जजने एक षड्यन्त्र रचा।

सुबह होते ही एक आदमी रोता-चिल्लाता हुआ आया और बोला—‘हमारे भाईकी हत्या हो गयी, सरकार! इसकी जाँच होनी चाहिये।’ तब जजने उसी सिपाहीको और कैदी सज्जनको मरे व्यक्तिकी लाश उठाकर लानेके लिये भेजा। दोनों उस आदमीके साथ वहाँ गये, जहाँ लाश पड़ी थी। खाटपर लाशके ऊपर कपड़ा बिछा था। खून बिखरा पड़ा था। दोनोंने उस खाटको उठाया और उठाकर ले चले। साथका दूसरा आदमी खबर देनेके बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब चलते-चलते सिपाहीने कैदीसे कहा—‘देख, उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फाँसी भी नहीं होती, अब देख लिया सच्चाईका फल?’ कैदीने कहा—‘मैंने तो अपना काम सच्चाईका ही किया था, फाँसी हो गयी तो हो गयी! हत्या की तूने और दण्ड भोगना पड़ा मेरेको! भगवान्के यहाँ न्याय नहीं!’

खाटपर झूठमूठ मरे हुएके समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनोंकी बातें सुन रहा था। जब जजके सामने खाट रखी गयी तो खूनभरे कपड़ेको हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जजको बता दी कि रास्तेमें सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला। यह सुनकर जजको बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का-बक्का रह गया। सिपाहीको पकड़कर कैद कर लिया गया। परन्तु जजके मनमें सन्तोष नहीं हुआ। उसने कैदीको एकान्तमें बुलाकर कहा कि ‘इस मामलेमें तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ पर सच-सच बताओ कि इस जन्ममें तुमने कोई हत्या की है क्या?’ वह बोला—बहुत पहलेकी घटना है। एक दुष्ट था, जो छिपकर मेरे घर मेरी स्त्रीके पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्रीको तथा उसको अलग-अलग खूब समझाया पर वह माना नहीं। एक रात वह घरपर था और अचानक मैं आ गया। मेरेको गुस्सा आया हुआ था। मैंने तलवारसे उसका गला काट दिया और घरके पीछे जो नदी है, उसमें फेंक दिया। इस घटनाका किसीको पता नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला—‘तुम्हारेको इस समय फाँसी होगी ही; मैंने भी सोचा कि मैंने किसीसे घूस (रिश्वत) नहीं खायी, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथसे इसके लिये फाँसीका हुक्म लिखा कैसे गया? अब सन्तोष हुआ। उसी पापका फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा। सिपाहीको अलग फाँसी होगी।’

[उस सज्जनने चोर सिपाहीको पकड़कर अपने कर्तव्यका पालन किया था।फिर उसको जो दण्ड मिला है, वह उसके कर्तव्य-पालनका फल नहीं है, प्रत्युत उसने बहुत पहले जो हत्या की थी, उस हत्याका फल है। कारण कि मनुष्यको अपनी रक्षा करनेका अधिकार है, मारनेका अधिकार नहीं। मारनेका अधिकार रक्षक क्षत्रियका, राजाका है। अत: कर्तव्यका पालन करनेके कारण उस पाप-(हत्या-) का फल उसको यहीं मिल गया और परलोकके भयंकर दण्डसे उसका छुटकारा हो गया। कारण कि इस लोकमें जो दण्ड भोग लिया जाता है, उसका थोड़ेमें ही छुटकारा हो जाता है, थोड़ेमें ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोकमें बड़ा भयंकर (ब्याजसहित) दण्ड भोगना पड़ता है।]

इस कहानीसे यह पता लगता है कि मनुष्यके कब किये हुए पापका फल कब मिलेगा—इसका कुछ पता नहीं। भगवान्का विधान विचित्र है। जबतक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तबतक उग्र पापका फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं, तब उस पापकी बारी आती है। पापका फल (दण्ड) तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्ममें भोगना पड़े या जन्मान्तरमें।

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्।

नाभुक्तं क्षीयते कर्म जन्मकोटिशतैरपि॥*

इसी तरह धन-सम्पत्ति, मान, आदर, प्रशंसा, नीरोगता आदि अनुकूल परिस्थितिके रूपमें पुण्य-कर्मोंका जितना फल यहाँ भोग लिया है, उतना अंश तो यहाँ नष्ट हो ही गया और जितना बाकी रह गया है, वह परलोकमें फिर भोगा जा सकता है। यदि पुण्य-कर्मोंका पूरा फल यहीं भोग लिया गया है तो पुण्य यहींपर समाप्त हो जायँगे।

क्रियमाण-कर्मके संस्कार-अंशके भी दो भेद हैं—शुद्ध एवं पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार। शास्त्रविहित कर्म करनेसे जो संस्कार पड़ते हैं, वे शुद्ध एवं पवित्र होते हैं और शास्त्र, नीति, लोकमर्यादाके विरुद्ध कर्म करनेसे जो संस्कार पड़ते हैं, वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं।

इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारोंको लेकर स्वभाव (प्रकृति, आदत) बनता है। उन संस्कारोंमेंसे अशुद्ध अंशका सर्वथा नाश करनेपर स्वभाव शुद्ध, निर्मल, पवित्र हो जाता है; परन्तु जिन पूर्वकृत कर्मोंसे स्वभाव बना है, उन कर्मोंकी भिन्नताके कारण जीवन्मुक्त पुरुषोंके स्वभावोंमें भी भिन्नता रहती है। इन विभिन्न स्वभावोंके कारण ही उनके द्वारा विभिन्न कर्म होते हैं पर वे कर्म दोषी नहीं होते, प्रत्युत सर्वथा शुद्ध होते हैं और उन कर्मोंसे दुनियाका कल्याण होता है।

संस्कार-अंशसे जो स्वभाव बनता है, वह एक दृष्टिसे महान् प्रबल होता है—‘स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते’ अत: उसे मिटाया नहीं जा सकता।*

** व्याघ्रस्तुष्यति कानने सुगहनां

सिंहो गुहां सेवते

हंसो वाञ्छति पद्मिनीं कुसुमितां

गृध्र: श्मशाने स्थले।

साधु: सत्कृतिसाधुमेव भजते

नीचोऽपि नीचं जनं

या यस्य प्रकृति: स्वभावजनिता

केनापि न त्यज्यते॥

‘व्याघ्र घने वनमें संतुष्ट रहता है, सिंह गहन गुफाका सेवन करता है, हंस खिली हुई कमलिनीको चाहता है, गीध श्मशान-भूमिमें रहना पसंद करता है, सज्जन पुरुष अच्छे आचरणोंवाले सज्जन पुरुषोंमें और नीच पुरुष नीच लोगोंमें ही रहना चाहते हैं। सच है, स्वभावसे पैदा हुई जिसकी जैसी प्रकृति है, उस प्रकृतिको कोई नहीं छोड़ता।’*

इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णोंका जो स्वभाव है, उसमें कर्म करनेकी मुख्यता रहती है। इसलिये भगवान्ने अर्जुनसे कहा है कि जिस कर्मको तू मोहवश नहीं करना चाहता, उसको भी अपने स्वाभाविक कर्मसे बँधा हुआ परवश होकर करेगा (गीता १८। ६०)।

अब इसमें विचार करनेकी एक बात है कि एक ओर तो स्वभावकी महान् प्रबलता है कि उसको कोई छोड़ ही नहीं सकता और दूसरी ओर मनुष्य-जन्मके उद्योगकी महान् प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ करनेमें स्वतन्त्र है। अत: इन दोनोंमें किसकी विजय होगी और किसकी पराजय होगी? इसमें विजय-पराजयकी बात नहीं है। अपनी-अपनी जगह दोनों ही प्रबल हैं। परन्तु यहाँ स्वभाव न छोड़नेकी जो बात है, वह जाति-विशेषके स्वभावकी बात है। तात्पर्य है कि जीव जिस वर्णमें जन्मा है, जैसा रज-वीर्य था, उसके अनुसार बना हुआ जो स्वभाव है, उसको कोई बदल नहीं सकता; अत: वह स्वभाव दोषी नहीं है, निर्दोष है। जैसे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णोंका जो स्वभाव है, वह स्वभाव नहीं बदल सकता और उसको बदलनेकी आवश्यकता भी नहीं है तथा उसको बदलनेके लिये शास्त्र भी नहीं कहता। परन्तु उस स्वभावमें जो अशुद्ध-अंश (राग-द्वेष) है, उसको मिटानेकी सामर्थ्य भगवान्ने मनुष्यको दी है। अत: जिन दोषोंसे मनुष्यका स्वभाव अशुद्ध बना है, उन दोषोंको मिटाकर मनुष्य स्वतन्त्रतापूर्वक अपने स्वभावको शुद्ध बना सकता है। मनुष्य चाहे तो कर्मयोगकी दृष्टिसे अपने प्रयत्नसे राग-द्वेषको मिटाकर स्वभाव शुद्ध बना ले१, चाहे भक्तियोगकी दृष्टिसे सर्वथा भगवान्के शरण होकर अपना स्वभाव शुद्ध बना ले२।

१. इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ।

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ॥

(गीता ३। ३४)

२. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्॥

(गीता १८। ६२)

इस प्रकार प्रकृति-(स्वभाव-) की प्रबलता भी सिद्ध हो गयी और मनुष्यकी स्वतन्त्रता भी सिद्ध हो गयी। तात्पर्य यह हुआ कि शुद्ध स्वभावको रखनेमें प्रकृतिकी प्रबलता है और अशुद्ध स्वभावको मिटानेमें मनुष्यकी स्वतन्त्रता है।

जैसे, लोहेकी तलवारको पारस छुआ दिया जाय तो तलवार सोना बन जाती है; परन्तु उसकी मार, धार और आकार—ये तीनों नहीं बदलते। इस प्रकार सोना बनानेमें पारसकी प्रधानता रही और ‘मार-धार-आकार’ में तलवारकी प्रधानता रही। ऐसे ही जिन लोगोंने अपने स्वभावको परम शुद्ध बना लिया है, उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं। परन्तु स्वभावके शुद्ध होनेपर भी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, साधन-पद्धति, मान्यता आदिके अनुसार आपसमें उनके कर्मोंकी भिन्नता रहती है। जैसे, किसी ब्राह्मणको तत्त्वबोध हो जानेपर भी वह खान-पान आदिमें पवित्रता रखेगा और अपने हाथसे बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करेगा; क्योंकि उसके स्वभावमें पवित्रता है। परन्तु किसी हरिजन आदि साधारण वर्णवालेको तत्त्वबोध हो जाय तो वह खान-पान आदिमें पवित्रता नहीं रखेगा और दूसरोंकी जूठन भी खा लेगा; क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है। पर ऐसा स्वभाव उसके लिये दोषी नहीं होगा।

जीवका असत् के साथ सम्बन्ध जोड़नेका स्वभाव अनादिकालसे बना हुआ है, जिसके कारण वह जन्म-मरणके चक्करमें पड़ा हुआ है और बार-बार ऊँच-नीच योनियोंमें जाता है। उस स्वभावको मनुष्य शुद्ध कर सकता है अर्थात् उसमें जो कामना, ममता और तादात्म्य हैं, उनको मिटा सकता है। कामना, ममता और तादात्म्यके मिटनेके बाद जो स्वभाव रहता है, वह स्वभाव दोषी नहीं रहता। इसलिये उस स्वभावको मिटाना नहीं है और मिटानेकी आवश्यकता भी नहीं है।

जब मनुष्य अहंकारका आश्रय छोड़कर सर्वथा भगवान्के शरण हो जाता है, तब उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है; जैसे—लोहा पारसके स्पर्शसे शुद्ध सोना बन जाता है। स्वभाव शुद्ध होनेसे फिर वह स्वभावज कर्म करते हुए भी दोषी और पापी नहीं बनता (गीता १८। ४७)। सर्वथा भगवान्के शरण होनेके बाद भक्तका प्रकृतिके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता। फिर भक्तके जीवनमें भगवान्का स्वभाव काम करता है। भगवान् समस्त प्राणियोंके सुहृद् हैं—‘सुहृदं सर्वभूतानाम्’ (गीता ५। २९) तो भक्त भी समस्त प्राणियोंका सुहृद् हो जाता है—‘सुहृद: सर्वदेहिनाम्’ (श्रीमद्भा० ३। २५। २१)।

इसी तरह कर्मयोगकी दृष्टिसे जब मनुष्य राग-द्वेषको मिटा देता है, तब उसके स्वभावकी शुद्धि हो जाती है, जिससे अपने स्वार्थका भाव मिटकर केवल दुनियाके हितका भाव स्वत: हो जाता है। जैसे भगवान्का स्वभाव प्राणिमात्रका हित करनेका है, ऐसे ही उसका स्वभाव भी प्राणिमात्रका हित करनेका हो जाता है। जब उसकी सब चेष्टाएँ प्राणिमात्रके हितमें हो जाती हैं, तब उसकी भगवान्की सर्वभूतसुहृत्ता-शक्तिके साथ एकता हो जाती है। उसके उस स्वभावमें भगवान्की सुहृत्ता-शक्ति कार्य करने लगती है।

वास्तवमें भगवान्की वह सर्वभूतसुहृत्ता-शक्ति मनुष्यमात्रके लिये समान रीतिसे खुली हुई है; परन्तु अपने अहंकार और राग-द्वेषके कारण उस शक्तिमें बाधा लग जाती है अर्थात् वह शक्ति कार्य नहीं करती। महापुरुषोंमें अहंकार (व्यक्तित्व) और राग-द्वेष नहीं रहते, इसलिये उनमें यह शक्ति कार्य करने लग जाती है।

अनेक मनुष्य-जन्मोंमें किये हुए जो कर्म (फल-अंश और संस्कार-अंश) अन्त:करणमें संगृहीत रहते हैं, वे संचित कर्म कहलाते हैं। उनमें फल-अंशसे तो ‘प्रारब्ध’ बनता है और संस्कार-अंशसे ‘स्फुरणा’ होती रहती है। उन स्फुरणाओंमें भी वर्तमानमें किये गये जो नये क्रियमाण कर्म संचितमें भरती हुए हैं, प्राय: उनकी ही स्फुरणा होती है। कभी-कभी संचितमें भरती हुए पुराने कर्मोंकी भी स्फुरणा हो जाती है।*

** स्फुरणा संचितके अनुसार भी होती है और प्रारब्धके अनुसार भी। संचितके अनुसार जो स्फुरणा होती है, वह मनुष्यको कर्म करनेके लिये बाध्य नहीं करती। परन्तु संचितकी स्फुरणामें भी यदि राग-द्वेष हो जायँ तो वह ‘संकल्प’ बनकर मनुष्यको कर्म करनेके लिये बाध्य कर सकती है। प्रारब्धके अनुसार जो स्फुरणा होती है, वह (फल-भोग करानेके लिये) मनुष्यको कर्म करनेके लिये बाध्य करती है; परन्तु वह विहित कर्म करनेके लिये ही बाध्य करती है, निषिद्ध कर्म करनेके लिये नहीं। कारण कि विवेकप्रधान मनुष्यशरीर निषिद्ध कर्म करनेके लिये नहीं है। अत: अपनी विवेकशक्तिको प्रबल करके निषिद्धका त्याग करनेकी जिम्मेवारी मनुष्यपर है और ऐसा करनेमें वह स्वतन्त्र है।*

जैसे—किसी बर्तनमें पहले प्याज डाल दें और उसके ऊपर क्रमश: गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, डाल दें तो निकालते समय जो सबसे पीछे डाला था, वही (बाजरा) सबसे पहले निकलेगा, पर बीचमें कभी-कभी प्याजका भी भभका आ जायगा। परन्तु यह दृष्टान्त पूरा नहीं घटता; क्योंकि प्याज, गेहूँ आदि सावयव पदार्थ हैं और संचित कर्म निरवयव हैं। यह दृष्टान्त केवल इतने ही अंशमें बतानेके लिये दिया है कि नये क्रियमाण कर्मोंकी स्फुरणा ज्यादा होती है और कभी-कभी पुराने कर्मोंकी भी स्फुरणा होती है।

इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें भी स्फुरणा होती है।

नींदमें जाग्रत्-अवस्थाके दब जानेके कारण संचितकी वह स्फुरणा स्वप्नरूपसे दीखने लग जाती है, उसीको स्वप्नावस्था कहते हैं।*

** जाग्रत्-अवस्थामें भी जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति—तीनों अवस्थाएँ होती हैं; जैसे मनुष्य जाग्रत्-अवस्थामें बड़ी सावधानीसे काम करता है तो यह जाग्रत् में जाग्रत्-अवस्था है। जाग्रत्-अवस्थामें मनुष्य जिस कामको करता है, उस कामके अलावा अचानक जो दूसरी स्फुरणा होने लगती है, वह जाग्रत् में स्वप्न-अवस्था है। जाग्रत्-अवस्थामें कभी-कभी काम करते हुए भी उस कामकी तथा पूर्वकर्मोंकी कोई भी स्फुरणा नहीं होती, बिलकुल वृत्तिरहित अवस्था हो जाती है, वह जाग्रत् में सुषुप्ति-अवस्था है।

कर्म करनेका वेग ज्यादा रहनेसे जाग्रत्-अवस्थामें जाग्रत् और स्वप्न-अवस्था तो ज्यादा होती है पर सुषुप्ति-अवस्था बहुत थोड़ी होती है। अगर कोई साधक जाग्रत् की स्वाभाविक सुषुप्तिको स्थायी बना ले तो उसका साधन बहुत तेज हो जायगा; क्योंकि जाग्रत्-सुषुप्तिमें साधकका परमात्माके साथ निरावरणरूपसे स्वत: सम्बन्ध होता है। ऐसे तो सुषुप्ति-अवस्थामें भी संसारका सम्बन्ध टूट जाता है; परंतु बुद्धि-वृत्ति अज्ञानमें लीन हो जानेसे स्वरूपका स्पष्ट अनुभव नहीं होता। जाग्रत्-सुषुप्तिमें बुद्धि जाग्रत् रहनेसे स्वरूपका स्पष्ट अनुभव होता है।

यह जाग्रत्-सुषुप्ति समाधिसे भी विलक्षण है; क्योंकि यह स्वत: होती है और समाधिमें अभ्यासके द्वारा वृत्तियोंको एकाग्र तथा निरुद्ध करना पड़ता है। इसलिये समाधिमें पुरुषार्थ साथमें रहनेके कारण शरीरमें स्थिति होती है; परन्तु जाग्रत्-सुषुप्तिमें अभ्यास और अहंकारके बिना वृत्तियाँ स्वत: निरुद्ध होनेके कारण स्वरूपमें स्थिति होती हैं अर्थात् स्वरूपका अनुभव होता है।*

स्वप्नावस्थामें बुद्धिकी सावधानी न रहनेके कारण क्रम, व्यतिक्रम और अनुक्रम ये नहीं रहते। जैसे, शहर तो दिल्लीका दीखता है और बाजार बम्बईका तथा उस बाजारमें दूकानें कलकत्ताकी दीखती हैं, कोई जीवित आदमी दीख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमीसे मिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है, आदि आदि।

जाग्रत्-अवस्थामें हरेक मनुष्यके मनमें अनेक तरहकी स्फुरणाएँ होती रहती हैं। जब जाग्रत्-अवस्थामें शरीर, इन्द्रियाँ और मनपरसे बुद्धिका अधिकार हट जाता है, तब मनुष्य जैसा मनमें आता है, वैसा बोलने लगता है। इस तरह उचित-अनुचितका विचार करनेकी शक्ति काम न करनेसे वह ‘सीधा-सरल पागल’ कहलाता है। परन्तु जिसके शरीर, इन्द्रियाँ और मनपर बुद्धिका अधिकार रहता है, वह जो उचित समझता है, वही बोलता है और जो अनुचित समझता है, वह नहीं बोलता। बुद्धि सावधान रहनेसे वह सावचेत रहता है, इसलिये वह ‘चतुर पागल’ है!

इस प्रकार मनुष्य जबतक परमात्मप्राप्ति नहीं कर लेता, तबतक वह अपनेको स्फुरणाओंसे बचा नहीं सकता। परमात्मप्राप्ति होनेपर बुरी स्फुरणाएँ सर्वथा मिट जाती हैं। इसलिये जीवन्मुक्त महापुरुषके मनमें अपवित्र बुरे विचार कभी आते ही नहीं। अगर उसके कहलानेवाले शरीरमें प्रारब्धवश (व्याधि आदि किसी कारणवश) कभी बेहोशी, उन्माद आदि हो जाता है तो उसमें भी वह न तो शास्त्रनिषिद्ध बोलता है और न शास्त्रनिषिद्ध कुछ करता ही है; क्योंकि अन्त:करण शुद्ध हो जानेसे शास्त्रनिषिद्ध बोलना या करना उसके स्वभावमें नहीं रहता।

संचितमेंसे जो कर्म फल देनेके लिये सम्मुख होते हैं, उन कर्मोंको प्रारब्ध कर्म कहते हैं।*

** ‘प्रकर्षेण आरब्ध: प्रारब्ध:’ अर्थात् अच्छी तरहसे फल देनेके लिये जिसका आरम्भ हो चुका है, वह ‘प्रारब्ध’ है।*

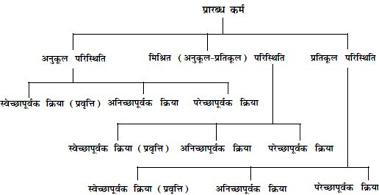

प्रारब्ध कर्मोंका फल तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितिके रूपमें सामने आता है; परन्तु उन प्रारब्ध कर्मोंको भोगनेके लिये प्राणियोंकी प्रवृत्ति तीन प्रकारसे होती है—(१) स्वेच्छापूर्वक, (२) अनिच्छा-(दैवेच्छा-)पूर्वक और (३) परेच्छापूर्वक।

उदाहरणार्थ—

(१) किसी व्यापारीने माल खरीदा तो उसमें मुनाफा हो गया। ऐसे ही किसी दूसरे व्यापारीने माल खरीदा तो उसमें घाटा लग गया। इन दोनोंमें मुनाफा होना और घाटा लगना तो उनके शुभ-अशुभ कर्मोंसे बने हुए प्रारब्धके फल हैं; परन्तु माल खरीदनेमें उनकी प्रवृत्ति स्वेच्छापूर्वक हुई है।

(२) कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो आगे आनेवाली नदीमें बाढ़के प्रवाहके कारण एक धनका टोकरा बहकर आया और उस सज्जनने उसे निकाल लिया। ऐसे ही कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो उसपर वृक्षकी एक टहनी गिर पड़ी और उसको चोट लग गयी। इन दोनोंमें धनका मिलना और चोट लगना तो उनके शुभ-अशुभ कर्मोंसे बने हुए प्रारब्धके फल हैं; परन्तु धनका टोकरा मिलना और वृक्षकी टहनी गिरना—यह प्रवृत्ति अनिच्छा-(दैवेच्छा-)पूर्वक हुई है।

(३) किसी धनी व्यक्तिने किसी बच्चेको गोद ले लिया अर्थात् उसको पुत्र-रूपमें स्वीकार कर लिया, जिससे उसका सब धन उस बच्चेको मिल गया। ऐसे ही चोरोंने किसीका सब धन लूट लिया। इन दोनोंमें बच्चेको धन मिलना और चोरीमें धनका चला जाना तो उनके शुभ-अशुभ कर्मोंसे बने हुए प्रारब्धके फल हैं; परन्तु गोदमें जाना और चोरी होना—यह प्रवृत्ति परेच्छापूर्वक हुई है।

यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिये कि कर्मोंका फल ‘कर्म’ नहीं होता, प्रत्युत ‘परिस्थिति’ होती है अर्थात् प्रारब्ध कर्मोंका फल परिस्थितिरूपसे सामने आता है। अगर नये (क्रियमाण) कर्मको प्रारब्धका फल मान लिया जाय तो फिर ‘ऐसा करो, ऐसा मत करो’—यह शास्त्रोंका, गुरुजनोंका विधि-निषेध निरर्थक हो जायगा। दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किये थे, उन्हींके अनुसार जन्म होगा और उन्हींके अनुसार कर्म होंगे तो वे कर्म फिर आगे नये कर्म पैदा कर देंगे, जिससे यह कर्म-परम्परा चलती ही रहेगी अर्थात् इसका कभी अन्त ही नहीं आयेगा।

प्रारब्ध कर्मसे मिलनेवाले फलके दो भेद हैं—प्राप्त फल और अप्राप्त फल। अभी प्राणियोंके सामने जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, वह ‘प्राप्त’ फल है और इसी जन्ममें जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्यमें आनेवाली है वह ‘अप्राप्त’ फल है।

क्रियमाण कर्मोंका जो फल-अंश संचितमें जमा रहता है, वही प्रारब्ध बनकर अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित परिस्थितिके रूपमें मनुष्यके सामने आता है। अत: जबतक संचित कर्म रहते हैं, तबतक प्रारब्ध बनता ही रहता है और प्रारब्ध परिस्थितिके रूपमें परिणत होता ही रहता है। यह परिस्थिति मनुष्यको सुखी-दु:खी होनेके लिये बाध्य नहीं करती। सुखी-दु:खी होनेमें तो परिवर्तनशील परिस्थितिके साथ सम्बन्ध जोड़ना ही मुख्य कारण है। परिस्थितिके साथ सम्बन्ध जोड़ने अथवा न जोड़नेमें यह मनुष्य सर्वथा स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। जो परिवर्तनशील परिस्थितिके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, वह अविवेकी पुरुष तो सुखी-दु:खी होता ही रहता है। परन्तु जो परिस्थितिके साथ सम्बन्ध नहीं मानता, वह विवेकी पुरुष कभी सुखी-दु:खी नहीं होता; अत: उसकी स्थिति स्वत: साम्यावस्थामें होती है, जो कि उसका स्वरूप है।

कर्मोंमें मनुष्यके प्रारब्धकी प्रधानता है या पुरुषार्थकी? अथवा प्रारब्ध बलवान् है या पुरुषार्थ?—इस विषयमें बहुत-सी शंकाएँ हुआ करती हैं। उनके समाधानके लिये पहले यह समझ लेना जरूरी है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है?

मनुष्यमें चार तरहकी चाहना हुआ करती है—एक धनकी, दूसरी धर्मकी, तीसरी भोगकी और चौथी मुक्तिकी। प्रचलित भाषामें इन्हीं चारोंको अर्थ, धर्म, काम और मोक्षके नामसे कहा जाता है—

(१) अर्थ—धनको ‘अर्थ’ कहते हैं। वह धन दो तरहका होता है—स्थावर और जंगम। सोना, चाँदी, रुपये, जमीन, जायदाद, मकान आदि स्थावर हैं और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊँट, भेड़, बकरी आदि जंगम हैं।

(२) धर्म—सकाम अथवा निष्कामभावसे जो यज्ञ, तप, दान, व्रत, तीर्थ आदि किये जाते हैं, उसको ‘धर्म’ कहते हैं।

(३) काम—सांसारिक सुख-भोगको ‘काम’ कहते हैं। वह सुखभोग आठ तरहका होता है—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, मान, बड़ाई और आराम।

(क) शब्द—शब्द दो तरहका होता है—वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। व्याकरण, कोश, साहित्य, उपन्यास, गल्प, कहानी आदि ‘वर्णात्मक’ शब्द हैं।१ खाल, तार और फूँकके तीन बाजे और तालका आधा बाजा—ये साढ़े तीन प्रकारके बाजे ‘ध्वन्यात्मक’ शब्दको प्रकट करनेवाले हैं२। इन वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दोंको सुननेसे जो सुख मिलता है, वह शब्दका सुख है।

१. वर्णात्मक शब्दमें भी दस रस होते हैं—शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत, शान्त और वात्सल्य। ये दसों ही रस चित्त द्रवित होनेसे होते हैं। इन दसों रसोंका उपयोग भगवान्के लिये किया जाय तो ये सभी रस कल्याण करनेवाले हो जाते हैं और इनसे सुख भोगा जाय तो ये सभी रस पतन करनेवाले हो जाते हैं।

२. ढोल, ढोलकी, तबला, पखावज, मृदंग आदि ‘खाल’ के; सितार, सारंगी, मोरचंग आदि ‘तार’ के; मशक, पेटी (हारमोनियम), बाँसुरी, पूँगी आदि ‘फूँक’ के और झाँझ, मंजीरा, करताल आदि ‘ताल’ के बाजे हैं।

(ख) स्पर्श—स्त्री, पुत्र, मित्र आदिके साथ मिलनेसे तथा ठण्डा, गरम, कोमल आदिसे अर्थात् उनका त्वचाके साथ संयोग होनेसे जो सुख होता है, वह स्पर्शका सुख है।

(ग) रूप—नेत्रोंसे खेल, तमाशा, सिनेमा, बाजीगरी, वन, पहाड़, सरोवर, मकान आदिकी सुन्दरताको देखकर जो सुख होता है, वह रूपका सुख है।

(घ) रस—मधुर (मीठा), अम्ल (खट्टा), लवण (नमकीन), कटु (कड़वा), तिक्त (तीखा) और कषाय (कसैला)—इन छ: रसोंको चखनेसे जो सुख होता है, वह रसका सुख है।

(ङ) गन्ध—नाकसे अतर, तेल, फुलेल, लवेण्डर, पुष्प आदि सुगन्धवाले और लहसुन, प्याज आदि दुर्गन्धवाले पदार्थोंको सूँघनेसे जो सुख होता है, वह गन्धका सुख है।

(च) मान—शरीरका आदर-सत्कार होनेसे जो सुख होता है, वह मानका सुख है।

(छ) बड़ाई—नामकी प्रशंसा, वाह-वाह होनेसे जो सुख होता है, वह बड़ाईका सुख है।

(ज) आराम—शरीरसे परिश्रम न करनेसे अर्थात् निकम्मे पड़े रहनेसे जो सुख होता है, वह आरामका सुख है।

(४) मोक्ष—आत्मसाक्षात्कार, तत्त्वज्ञान, कल्याण, उद्धार, मुक्ति, भगवद्दर्शन, भगवत्प्रेम आदिका नाम ‘मोक्ष’ है।

इन चारों (अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष) में देखा जाय तो अर्थ और धर्म—दोनों ही परस्पर एक-दूसरेकी वृद्धि करनेवाले हैं अर्थात् अर्थसे धर्मकी और धर्मसे अर्थकी वृद्धि होती है। परन्तु धर्मका पालन कामनापूर्तिके लिये किया जाय तो वह धर्म भी कामनापूर्ति करके नष्ट हो जाता है और अर्थको कामनापूर्तिमें लगाया जाय तो वह अर्थ भी कामनापूर्ति करके नष्ट हो जाता है। तात्पर्य है कि कामना धर्म और अर्थ—दोनोंको खा जाती है। इसीलिये गीतामें भगवान्ने कामनाको ‘महाशन’ (बहुत खानेवाला) बताते हुए उसके त्यागकी बात विशेषतासे कही है (३।३७—४३)। यदि धर्मका अनुष्ठान कामनाका त्याग करके किया जाय तो वह अन्त:करण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। ऐसे ही धनको कामनाका त्याग करके दूसरोंके उपकारमें, हितमें, सुखमें खर्च किया जाय तो वह भी अन्त:करण शुद्ध करके मुक्त कर देता है।

अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष—इन चारोंमें ‘अर्थ’ (धन) और ‘काम’ (भोग) की प्राप्तिमें प्रारब्धकी मुख्यता और पुरुषार्थकी गौणता है, तथा ‘धर्म’ और ‘मोक्ष’में पुरुषार्थकी मुख्यता और प्रारब्धकी गौणता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ—दोनोंका क्षेत्र अलग-अलग है और दोनों ही अपने-अपने क्षेत्रमें प्रधान हैं। इसलिये कहा है—

संतोषस्त्रिषु कर्तव्य: स्वदारे भोजने धने।

त्रिषु चैव न कर्तव्य: स्वाध्याये जपदानयो:॥

अर्थात् अपनी स्त्री, पुत्र, परिवार, भोजन और धनमें तो सन्तोष करना चाहिये और स्वाध्याय, पाठ-पूजा, नाम-जप,कीर्तन और दान करनेमें कभी सन्तोष नहीं करना चाहिये। तात्पर्य यह हुआ कि प्रारब्धके फल—धन और भोगमें तो सन्तोष करना चाहिये; क्योंकि वे प्रारब्धके अनुसार जितने मिलनेवाले हैं, उतने ही मिलेंगे, उससे अधिक नहीं। परन्तु धर्मका अनुष्ठान और अपना कल्याण करनेमें कभी सन्तोष नहीं करना चाहिये; क्योंकि यह नया पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थके लिये मनुष्य-शरीर मिला है।

कर्मके दो भेद हैं—शुभ (पुण्य) और अशुभ (पाप)। शुभ कर्मका फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होना है और अशुभ कर्मका फल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होना है। कर्म बाहरसे किये जाते हैं, इसलिये उन कर्मोंका फल भी बाहरकी परिस्थितिके रूपमें ही प्राप्त होता है। परन्तु उन परिस्थितियोंसे जो सुख-दु:ख होते हैं, वे भीतर होते हैं। इसलिये उन परिस्थितियोंमें सुखी तथा दु:खी होना शुभाशुभ-कर्मोंका अर्थात् प्रारब्धका फल नहीं है, प्रत्युत अपनी मूर्खताका फल है। अगर वह मूर्खता चली जाय, भगवान् पर१ अथवा प्रारब्धपर२ विश्वास हो जाय तो प्रतिकूल-से-प्रतिकूल परिस्थिति आनेपर भी चित्तमें प्रसन्नता होगी, हर्ष होगा। कारण कि प्रतिकूल परिस्थितिमें पाप कटते हैं, आगे पाप न करनेमें सावधानी आती है और पापोंके नष्ट होनेसे अन्त:करणकी शुद्धि होती है।

१. लालने ताडने मातुर्नाकारुण्यं यथार्भके।

तद्वदेव महेशस्य नियन्तुर्गुणदोषयो:॥

‘जिस प्रकार बच्चेका पालन करने और ताड़ना करने—दोनोंमें माताकी कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवोंके गुण-दोषोंका नियन्त्रण करनेवाले परमेश्वरकी कहीं किसीपर अकृपा नहीं होती।’

२. यद्भावि तद्भवत्येव यदभाव्यं न तद्भवेत्।

इति निश्चितबुद्धीनां न चिन्ता बाधते क्वचित्॥

(नारदपुराण, पूर्व ३७। ४७)

‘जो होनेवाला है, वह होकर ही रहता है और जो नहीं होनेवाला है, वह कभी नहीं होता—ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धिमें होता है, उन्हें चिन्ता कभी नहीं सताती।’

साधकको अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितिका सदुपयोग करना चाहिये, दुरुपयोग नहीं। अनुकूल परिस्थिति आ जाय तो अनुकूल सामग्रीको दूसरोंके हितके लिये सेवाबुद्धिसे खर्च करना अनुकूल परिस्थितिका सदुपयोग है और उसका सुखबुद्धिसे भोग करना दुरुपयोग है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आ जाय तो सुखकी इच्छाका त्याग करना और ‘मेरे पूर्वकृत पापोंका नाश करनेके लिये, भविष्यमें पाप न करनेकी सावधानी रखनेके लिये और मेरी उन्नति करनेके लिये ही प्रभु-कृपासे ऐसी परिस्थिति आयी है’—ऐसा समझकर परम प्रसन्न रहना प्रतिकूल परिस्थितिका सदुपयोग है और उससे दु:खी होना दुरुपयोग है।

मनुष्य-शरीर सुख-दु:ख भोगनेके लिये नहीं है। सुख भोगनेके स्थान स्वर्गादिक हैं और दु:ख भोगनेके स्थान नरक तथा चौरासी लाख योनियाँ हैं। इसलिये वे भोगयोनियाँ हैं और मनुष्य कर्मयोनि है। परन्तु यह कर्मयोनि उनके लिये है जो मनुष्य-शरीरमें सावधान नहीं होते, केवल जन्म-मरणके सामान्य प्रवाहमें ही पड़े हुए हैं। वास्तवमें मनुष्य-शरीर सुख-दु:खसे ऊँचा उठनेके लिये अर्थात् मुक्तिकी प्राप्तिके लिये ही मिला है। इसलिये इसको कर्मयोनि न कहकर ‘साधनयोनि’ ही कहना चाहिये।

प्रारब्ध-कर्मोंके फलस्वरूप जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उन दोनोंमें अनुकूल परिस्थितिका स्वरूपसे त्याग करनेमें तो मनुष्य स्वतन्त्र है पर प्रतिकूल परिस्थितिका स्वरूपसे त्याग करनेमें मनुष्य परतन्त्र है अर्थात् उसका स्वरूपसे त्याग नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि अनुकूल परिस्थिति दूसरोंका हित करने, उन्हें सुख देनेके फलस्वरूप बनी है और प्रतिकूल परिस्थिति दूसरोंको दु:ख देनेके फलस्वरूप बनी है। इसको एक दृष्टान्तसे इस प्रकार समझ सकते हैं—

श्यामलालने रामलालको सौ रुपये उधार दिये। रामलालने वायदा किया कि अमुक महीने मैं ब्याजसहित रुपये लौटा दूँगा। महीना बीत गया पर रामलालने रुपये नहीं लौटाये तो श्यामलाल रामलालके घर पहुँचा और बोला—‘तुमने वायदेके अनुसार रुपये नहीं दिये! अब दो।’ रामलालने कहा—‘अभी मेरे पास रुपये नहीं हैं, परसों दे दूँगा।’ श्यामलाल तीसरे दिन पहुँचा और बोला—‘लाओ मेरे रुपये!’ रामलालने कहा—‘अभी मैं आपके पैसे नहीं जुटा सका, परसों आपके रुपये जरूर दूँगा।’ तीसरे दिन फिर श्यामलाल पहुँचा और बोला—‘रुपये दो !’ तो रामलालने कहा—‘कल जरूर दूँगा।’ दूसरे दिन श्यामलाल फिर पहुँचा और बोला—‘लाओ मेरे रुपये !’ रामलालने कहा—‘रुपये जुटे नहीं, मेरे पास रुपये हैं नहीं तो मैं कहाँसे दूँ? परसों आना।’ रामलालकी बातें सुनकर श्यामलालको गुस्सा आ गया और ‘परसों-परसों करता है, रुपये देता नहीं’—ऐसा कहकर उसने रामलालको पाँच जूते मार दिये। रामलालने कोर्टमें नालिश (शिकायत) कर दी। श्यामलालको बुलाया गया और पूछा गया—‘तुमने इसके घरपर जाकर जूता मारा है?’ तो श्यामलालने कहा—‘हाँ साहब, मैंने जूता मारा है।’ मजिस्ट्रेटने पूछा—‘क्यों मारा?’

श्यामलालने कहा—‘इसको मैंने रुपये दिये थे और इसने वायदा किया था कि मैं इस महीने रुपये लौटा दूँगा। महीना बीत जानेपर मैंने इसके घरपर जाकर रुपये माँगे तो कल-परसों, कल-परसों कहकर इसने मुझे बहुत तंग किया। इसपर मैंने गुस्सेमें आकर इसे पाँच जूते मार दिये तो सरकार! पाँच जूतोंके पाँच रुपये काटकर शेष रुपये मुझे दिला दीजिये।’

मजिस्ट्रेटने हँसकर कहा—‘यह फौजदारी कोर्ट है। यहाँ रुपये दिलानेका कायदा (नियम) नहीं है। यहाँ दण्ड देनेका कायदा है। इसलिये आपको जूता मारनेके बदलेमें कैद या जुर्माना भोगना ही पड़ेगा। आपको रुपये लेने हों तो दीवानी कोर्टमें जाकर नालिश करो, वहाँ रुपये दिलानेका कायदा है; क्योंकि वह विभाग अलग है।’

इस तरह अशुभ कर्मोंका फल जो प्रतिकूल परिस्थिति है, वह ‘फौजदारी’ है, इसलिये उसका स्वरूपसे त्याग नहीं कर सकते और शुभ कर्मोंका फल जो अनुकूल परिस्थिति है, वह ‘दीवानी’ है, इसलिये उसका स्वरूपसे त्याग किया जा सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यके शुभ-अशुभ कर्मोंका विभाग अलग-अलग है। इसलिये शुभ कर्मों (पुण्यों) और अशुभ कर्मों-(पापों-) का अलग-अलग संग्रह होता है। स्वाभाविकरूपसे ये दोनों एक-दूसरेसे कटते नहीं अर्थात् पापोंसे पुण्य नहीं कटते और पुण्योंसे पाप नहीं कटते। हाँ, अगर मनुष्य पाप काटनेके उद्देश्यसे (प्रायश्चित्तरूपसे) शुभ कर्म करता है तो उसके पाप कट सकते हैं।

संसारमें एक आदमी पुण्यात्मा है, सदाचारी हैै और दु:ख पा रहा है तथा एक आदमी पापात्मा है, दुराचारी है और सुख भोग रहा है— इस बातको लेकर अच्छे-अच्छे पुरुषोंके भीतर भी यह शंका हो जाया करती है कि इसमें ईश्वरका न्याय कहाँ है?*

** महाभारत, वनपर्वमें एक कथा आती है। एक दिन द्रौपदीने युधिष्ठिरजी महाराजसे कहा कि आप धर्मको छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं रखते पर आप वनवासमें दु:ख पा रहे हैं और दुर्योधन धर्मकी किंचिन्मात्र भी परवाह न करके केवल स्वार्थ-परायण हो रहा है पर वह राज्य कर रहा है, आरामसे रह रहा है और सुख भोग रहा है? ऐसी शंका करनेपर युधिष्ठिरजी महाराजने कहा कि जो सुख पानेकी इच्छासे धर्मका पालन करते हैं, वे धर्मके तत्त्वको जानते ही नहीं! वे तो पशुओंकी तरह सुख-भोगके लिये लोलुप और दु:खसे भयभीत रहते हैं, फिर बेचारे धर्मके तत्त्वको कैसे जानें! इसलिये मनुष्यकी मनुष्यता इसीमें है कि वह अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितिकी परवाह न करके शास्त्रके आज्ञानुसार केवल अपने धर्म-(कर्तव्य-)का पालन करता रहे।*

इसका समाधान यह है कि अभी पुण्यात्मा जो दु:ख पा रहा है, यह पूर्वके किसी जन्ममें किये हुए पापका फल है, अभी किये हुए पुण्यका नहीं। ऐसे ही अभी पापात्मा जो सुख भोग रहा है, यह भी पूर्वके किसी जन्ममें किये हुए पुण्यका फल है, अभी किये हुए पापका नहीं।

इसमें एक तात्त्विक बात और है। कर्मोंके फलरूपमें जो अनुकूल परिस्थिति आती है, उससे सुख ही होता है और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उससे दु:ख ही होता है—ऐसी बात है नहीं। जैसे, अनुकूल परिस्थिति आनेपर मनमें अभिमान होता है, छोटोंसे घृणा होती है, अपनेसे अधिक सम्पत्तिवालोंको देखकर उनसे ईर्ष्या होती है, असहिष्णुता होती है, अन्त:करणमें जलन होती है और मनमें ऐसे दुर्भाव आते हैं कि उनकी सम्पत्ति कैसे नष्ट हो तथा वक्तपर उनको नीचा दिखानेकी चेष्टा भी होती है। इस तरह सुख-सामग्री और धन-सम्पत्ति पासमें रहनेपर भी वह सुखी नहीं हो सकता। परन्तु बाहरी सामग्रीको देखकर अन्य लोगोंको यह भ्रम होता है कि वह बड़ा सुखी है। ऐसे ही किसी विरक्त और त्यागी मनुष्यको देखकर भोग-सामग्रीवाले मनुष्यको उसपर दया आती है कि बेचारेके पास धन-सम्पत्ति आदि सामग्री नहीं है, बेचारा बड़ा दु:खी है! परन्तु वास्तवमें विरक्तके मनमें बड़ी शान्ति और बड़ी प्रसन्नता रहती है। वह शान्ति और प्रसन्नता धनके कारण किसी धनीमें नहीं रह सकती। इसलिये धनका होनामात्र सुख नहीं है और धनका अभावमात्र दु:ख नहीं है। सुख नाम हृदयकी शान्ति और प्रसन्नताका है और दु:ख नाम हृदयकी जलन और सन्तापका है।

पुण्य और पापका फल भोगनेमें एक नियम नहीं है। पुण्य तो निष्कामभावसे भगवान्के अर्पण करनेसे समाप्त हो सकता है; परन्तु पाप भगवान्के अर्पण करनेसे समाप्त नहीं होता। पापका फल तो भोगना ही पड़ता है; क्योंकि भगवान्की आज्ञाके विरुद्ध किये हुए कर्म भगवान्के अर्पण कैसे हो सकते हैं? और अर्पण करनेवाला भी भगवान्के विरुद्ध कर्मोंको भगवान्के अर्पण कैसे कर सकता है? प्रत्युत भगवान्की आज्ञाके अनुसार किये हुए कर्म ही भगवान्के अर्पण होते हैं। इस विषयमें एक कहानी आती है।

एक राजा अपनी प्रजासहित हरिद्वार गया। उसके साथमें सब तरहके लोग थे। उनमें एक चमार भी था। उस चमारने सोचा कि ये बनिये लोग बड़े चतुर होते हैं। ये अपनी बुद्धिमानीसे धनी बन गये हैं। अगर हम भी उनकी बुद्धिमानीके अनुसार चलें तो हम भी धनी बन जायँ! ऐसा विचार करके वह एक चतुर बनियेकी क्रियाओंपर निगरानी रखकर चलने लगा। जब हरिद्वारके ब्रह्मकुण्डमें पण्डा दान-पुण्यका संकल्प कराने लगा, तब उस बनियेने कहा—‘मैंने अमुक ब्राह्मणको सौ रुपये उधार दिये थे, आज मैं उनको दानरूपमें श्रीकृष्णार्पण करता हूँ!’ पण्डेने संकल्प भरवा दिया। चमारने देखा कि इसने एक कौड़ी भी नहीं दी और लोगोंमें प्रसिद्ध हो गया कि इसने सौ रुपयोंका दान कर दिया, कितना बुद्धिमान् है! मैं भी इससे कम नहीं रहूँगा। जब पण्डेने चमारसे संकल्प भरवाना शुरू किया, तब चमारने कहा— ‘अमुक बनियेने मुझे सौ रुपये उधार दिये थे तो उन सौ रुपयोंको मैं श्रीकृष्णार्पण करता हूँ।’ उसकी ग्रामीण बोलीको पण्डा पूरी तरह समझा नहीं और संकल्प भरवा दिया। इससे चमार बड़ा खुश हो गया कि मैंने भी बनियेके समान सौ रुपयोंका दान-पुण्य कर दिया!

सब घर पहुँचे। समयपर खेती हुई। ब्राह्मण और चमारके खेतोंमें खूब अनाज पैदा हुआ। ब्राह्मण-देवताने बनियेसे कहा— ‘सेठ! आप चाहें तो सौ रुपयोंका अनाज ले लो, इससे आपको नफा भी हो सकता है। मुझे तो आपका कर्जा चुकाना है।’ बनियेने कहा—‘ब्राह्मण देवता! जब मैं हरिद्वार गया था, तब मैंने आपको उधार दिये हुए सौ रुपये दान कर दिये।’ ब्राह्मण बोला—‘सेठ! मैंने आपसे सौ रुपये उधार लिये हैं, दान नहीं लिये। इसलिये इन रुपयोंको मैं रखना नहीं चाहता, ब्याजसहित पूरा चुकाना चाहता हूँ।’ सेठने कहा—‘आप देना ही चाहते हैं तो अपनी बहन अथवा कन्याको दे सकते हैं। मैंने सौ रुपये भगवान्के अर्पण कर दिये हैं, इसलिये मैं तो लूँगा नहीं।’ अब ब्राह्मण और क्या करता? वह अपने घर लौट गया।

अब जिस बनियेसे चमारने सौ रुपये लिये थे, वह बनिया चमारके खेतमें पहुँचा और बोला—‘लाओ मेरे रुपये। तुम्हारा अनाज हुआ है, सौ रुपयोंका अनाज ही दे दो।’ चमारने सुन रखा था कि ब्राह्मणके देनेपर भी बनियेने उससे रुपये नहीं लिये। अत: उसने सोचा कि मैंने भी संकल्प कर रखा है तो मेरेको रुपये क्यों देने पड़ेंगे? ऐसा सोचकर चमार बनियेसे बोला—‘मैंने तो अमुक सेठकी तरह गंगाजीमें खड़े होकर सब रुपये श्रीकृष्णार्पण कर दिये तो मेरेको रुपये क्यों देने पड़ेंगे?’ बनिया बोला—‘तेरे अर्पण कर देनेसे कर्जा नहीं छूट सकता; क्योंकि तूने मेरेसे कर्जा लिया है तो तेरे छोड़नेसे कैसे छूट जायगा? मैं तो अपने सौ रुपये ब्याजसहित पूरे लूँगा; लाओ मेरे रुपये!’ ऐसा कहकर उसने चमारसे अपने रुपयोंका अनाज ले लिया।

इस कहानीसे यह सिद्ध होता है कि हमारेपर दूसरोंका जो कर्जा है, वह हमारे छोड़नेसे नहीं छूट सकता। ऐसे ही हम भगवदाज्ञानुसार शुभ कर्मोंको तो भगवान्के अर्पण करके उनके बन्धनसे छूट सकते हैं, पर अशुभ कर्मोंका फल तो हमारेको भोगना ही पड़ेगा। इसलिये शुभ और अशुभ कर्मोंमें एक कायदा, कानून नहीं है। अगर ऐसा नियम बन जाय कि भगवान्के अर्पण करनेसे ऋण और पाप-कर्म छूट जायँ तो फिर सभी प्राणी मुक्त हो जायँ; परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है। हाँ, इसमें एक मार्मिक बात है कि अपने-आपको सर्वथा भगवान्के अर्पित कर देनेपर अर्थात् सर्वथा भगवान्के शरण हो जानेपर पाप-पुण्य सर्वथा नष्ट हो जाते हैं* (गीता १८। ६६)।

** देवर्षिभूताप्तनृणां पितॄणां

न किङ्करो नायमृणी च राजन्।

सर्वात्मना य: शरणं शरण्यं

गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्॥

(श्रीमद्भा० ११। ५। ४१)

राजन्! ‘जो सारे कार्योंको छोड़कर सम्पूर्णरूपसे शरणागतवत्सल भगवान्की शरणमें आ जाता है, वह देव, ऋषि, कुटुम्बीजन और पितृगण—इन किसीका भी ऋणी और सेवक नहीं रहता।’*

दूसरी शंका यह होती है कि धन और भोगोंकी प्राप्ति प्रारब्ध कर्मके अनुसार होती है—ऐसी बात समझमें नहीं आती; क्योंकि हम देखते हैं कि इन्कम-टैक्स, सेल्स-टैक्स आदिकी चोरी करते हैं तो धन बच जाता है और टैक्स पूरा देते हैं तो धन चला जाता है तो धनका आना-जाना प्रारब्धके अधीन कहाँ हुआ? यह तो चोरीके ही अधीन हुआ!

इसका समाधान इस प्रकार है। वास्तवमें धन प्राप्त करना और भोग भोगना—इन दोनोंमें ही प्रारब्धकी प्रधानता है। परन्तु इन दोनोंमें भी किसीका धन-प्राप्तिका प्रारब्ध होता है, भोगका नहीं और किसीका भोगका प्रारब्ध होता है, धन-प्राप्तिका नहीं तथा किसीका धन और भोग दोनोंका ही प्रारब्ध होता है। जिसका धन-प्राप्तिका प्रारब्ध तो है पर भोगका प्रारब्ध नहीं है, उसके पास लाखों रुपये रहनेपर भी बीमारीके कारण वैद्य, डॉक्टरके मना करनेपर वह भोगोंको भोग नहीं सकता, उसको खानेमें रूखा-सूखा ही मिलता है। जिसका भोगका प्रारब्ध तो है पर धनका प्रारब्ध नहीं है, उसके पास धनका अभाव होनेपर भी उसके सुख-आराममें किसी तरहकी कमी नहीं रहती।*

** सर्वथा त्यागीको भी अनुकूल वस्तुएँ बहुत मिलती हुई देखी जाती हैं (यह बात अलग है कि वह उन्हें स्वीकार न करे)। त्यागमें तो एक और विलक्षणता भी है कि जो मनुष्य धनका त्याग कर देता है, जिसके मनमें धनका महत्त्व नहीं है और अपनेको धनके अधीन नहीं मानता, उसके लिये धनका एक नया प्रारब्ध बन जाता है। कारण कि त्याग भी एक बड़ा भारी पुण्य है, जिससे तत्काल एक नया प्रारब्ध बनता है।

धान नहीं धीणों नहीं, नहीं रुपैयो रोक।

जिमण बैठे रामदास, आन मिलै सब थोक॥*

उसको किसीकी दयासे, मित्रतासे, काम-धंधा मिल जानेसे प्रारब्धके अनुसार जीवन-निर्वाहकी सामग्री मिलती रहती है।

अगर धनका प्रारब्ध नहीं है तो चोरी करनेपर भी धन नहीं मिलेगा, प्रत्युत चोरी किसी प्रकारसे प्रकट हो जायगी तो बचा हुआ धन भी चला जायगा तथा दण्ड और मिलेगा। यहाँ दण्ड मिले या न मिले, पर परलोकमें तो दण्ड जरूर मिलेगा। उससे वह बच नहीं सकेगा। अगर प्रारब्धवश चोरी करनेसे धन मिल भी जाय तो भी उस धनका उपभोग नहीं हो सकेगा। वह धन बीमारीमें, चोरीमें, डाकेमें, मुकदमेमें, ठगाईमें चला जायगा। तात्पर्य यह कि वह धन जितने दिन टिकनेवाला है, उतने ही दिन टिकेगा और फिर नष्ट हो जायगा। इतना ही नहीं, इन्कम-टैक्स आदिकी चोरी करनेके जो संस्कार भीतर पड़े हैं, वे संस्कार जन्म-जन्मान्तरतक उसे चोरी करनेके लिये उकसाते रहेंगे और वह उनके कारण दण्ड पाता रहेगा।

अगर धनका प्रारब्ध है तो कोई गोद ले लेगा अथवा मरता हुआ कोई व्यक्ति उसके नामसे वसीयतनामा लिख देगा अथवा मकान बनाते समय नींव खोदते ही जमीनमें गड़ा हुआ धन मिल जायगा, आदि-आदि। इस प्रकार प्रारब्धके अनुसार जो धन मिलनेवाला है, वह किसी-न-किसी कारणसे मिलेगा ही।*

** प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो

दैवोऽपि तं लङ्घयितुं न शक्त:।

तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे

यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम्॥

(पंचतन्त्र मित्रसम्प्राप्ति ११२)

‘प्राप्त होनेवाला धन मनुष्यको मिलता ही है, दैव भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिये न तो मैं शोक करता हूँ और न मुझे विस्मय ही होता है; क्योंकि जो हमारा है, वह दूसरोंका नहीं हो सकता।’*

परन्तु मनुष्य प्रारब्धपर तो विश्वास करता नहीं, कम-से-कम अपने पुरुषार्थपर भी विश्वास नहीं करता कि हम मेहनतसे कमाकर खा लेंगे। इसी कारण उसकी चोरी आदि दुष्कर्मोंमें प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे हृदयमें जलन रहती है, दूसरोंसे छिपाव करना पड़ता है, पकड़े जानेपर दण्ड पाना पड़ता है, आदि-आदि। अगर मनुष्य विश्वास और सन्तोष रखे तो हृदयमें महान् शान्ति, आनन्द, प्रसन्नता रहती है तथा आनेवाला धन भी आ जाता है और जितना जीनेका प्रारब्ध है, उतनी जीवन-निर्वाहकी सामग्री भी किसी-न-किसी तरह मिलती ही रहती है।

जैसे व्यापारमें घाटा लगना, घरमें किसीकी मृत्यु होना, बिना कारण अपयश और अपमान होना आदि प्रतिकूल परिस्थितिको कोई भी नहीं चाहता पर फिर भी वह आती ही है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी आती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। भागवतमें आया है—

सुखमैन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरक एव च।

देहिनां यद् यथा दु:खं तस्मान्नेच्छेत तद् बुध:॥

(श्रीमद्भा० ११। ८। १)

‘राजन्! प्राणियोंको जैसे इच्छाके बिना प्रारब्धानुसार दु:ख प्राप्त होते हैं, ऐसे ही इन्द्रियजन्य सुख स्वर्गमें और नरकमें भी प्राप्त होते हैं। अत: बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह उन सुखोंकी इच्छा न करे।’

जैसे धन और भोगका प्रारब्ध अलग-अलग होता है अर्थात् किसीका धनका प्रारब्ध होता है और किसीका भोगका प्रारब्ध होता है, ऐसे ही धर्म और मोक्षका पुरुषार्थ भी अलग-अलग होता है अर्थात् कोई धर्मके लिये पुरुषार्थ करता है और कोई मोक्षके लिये पुरुषार्थ करता है। धर्मके अनुष्ठानमें शरीर, धन आदि वस्तुओंकी मुख्यता रहती है और मोक्षकी प्राप्तिमें भाव तथा विचारकी मुख्यता रहती है।

एक ‘करना’ होता है और एक ‘होना’ होता है। दोनों विभाग अलग-अलग हैं। करनेकी चीज है—कर्तव्य और होनेकी चीज है—फल। मनुष्यका कर्म करनेमें अधिकार है, फलमें नहीं—‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’ (गीता २। ४७)। तात्पर्य यह है कि होनेकी पूर्ति प्रारब्धके अनुसार अवश्य होती है, उसके लिये ‘यह होना चाहिये और यह नहीं होना चाहिये’—ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिये और करनेमें शास्त्र तथा लोक-मर्यादाके अनुसार कर्तव्य-कर्म करना चाहिये। ‘करना’ पुरुषार्थके अधीन है और ‘होना’ प्रारब्धके अधीन है। इसलिये मनुष्य करनेमें स्वाधीन है और होनेमें पराधीन है। मनुष्यकी उन्नतिमें खास बात है—‘करनेमें सावधान रहे और होनेमें प्रसन्न रहे।’

क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध—तीनों कर्मोंसे मुक्त होनेका क्या उपाय है?

प्रकृति और पुरुष—ये दो हैं। प्रकृति सदा क्रियाशील है, पर पुरुषमें कभी परिवर्तनरूप क्रिया नहीं होती। प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध माननेवाला ‘प्रकृतिस्थ’ पुरुष ही कर्ता-भोक्ता बनता है। जब वह प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है अर्थात् अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है, तब उसपर कोई भी कर्म लागू नहीं होता।

प्रारब्ध-सम्बन्धी अन्य बातें इस प्रकार हैं—

(१) बोध हो जानेपर भी ज्ञानीका प्रारब्ध रहता है—यह कथन केवल अज्ञानियोंको समझानेमात्रके लिये है। कारण कि अनुकूल या प्रतिकूल घटनाका घट जाना ही प्रारब्ध है। प्राणीको सुखी या दु:खी करना प्रारब्धका काम नहीं है, प्रत्युत अज्ञानका काम है। अज्ञान मिटनेपर मनुष्य सुखी-दु:खी नहीं होता। उसे केवल अनुकूलता-प्रतिकूलताका ज्ञान होता है। ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत सुख-दु:खरूप विकार होना दोषी है। इसलिये वास्तवमें ज्ञानीका प्रारब्ध नहीं होता।

(२) जैसा प्रारब्ध होता है, वैसी बुद्धि बन जाती है। जैसे, एक ही बाजारमें एक व्यापारी मालकी बिक्री कर देता है और एक व्यापारी माल खरीद लेता है। बादमें जब बाजार-भाव तेज हो जाता है, तब बिक्री करनेवाले व्यापारीको नुकसान होता है तथा खरीदनेवाले व्यापारीको नफा होता है और जब बाजार-भाव मन्दा हो जाता है, तब बिक्री करनेवाले व्यापारीको नफा होता है तथा खरीदनेवाले व्यापारीको नुकसान होता है। अत: खरीदने और बेचनेकी बुद्धि प्रारब्धसे बनती है अर्थात् नफा या नुकसानका जैसा प्रारब्ध होता है, उसीके अनुसार पहले बुद्धि बन जाती है, जिससे प्रारब्धके अनुसार फल भुगताया जा सके। परन्तु खरीदने और बेचनेकी क्रिया न्याययुक्त की जाय अथवा अन्याययुक्त की जाय—इसमें मनुष्य स्वतन्त्र है; क्योंकि यह क्रियमाण (नया कर्म) है, प्रारब्ध नहीं।

(३) एक आदमीके हाथसे गिलास गिरकर टूट गया तो यह उसकी असावधानी है या प्रारब्ध?

कर्म करते समय तो सावधान रहना चाहिये पर जो (अच्छा या बुरा) हो गया, उसे पूरी तरहसे प्रारब्ध—होनहार ही मानना चाहिये। उस समय जो यह कहते हैं कि यदि तू सावधानी रखता तो गिलास न टूटता—इससे यह समझना चाहिये कि अब आगेसे मुझे सावधानी रखनी है कि दुबारा ऐसी गलती न हो जाय। वास्तवमें जो हो गया, उसे असावधानी न मानकर होनहार मानना चाहिये। इसलिये करनेमें सावधान और होनेमें प्रसन्न रहे।

(४) प्रारब्धसे होनेवाले और कुपथ्यसे होनेवाले रोगमें क्या फर्क है?

कुपथ्यजन्य रोग दवाईसे मिट सकता है; परन्तु प्रारब्धजन्य रोग दवाईसे नहीं मिटता। महामृत्युंजय आदिका जप और यज्ञ-यागादि अनुष्ठान करनेसे प्रारब्धजन्य रोग भी कट सकता है, अगर अनुष्ठान प्रबल हो तो।

रोगके दो प्रकार हैं—आधि (मानसिक रोग) और व्याधि (शारीरिक रोग)। आधिके भी दो भेद हैं—एक तो शोक, चिन्ता आदि और दूसरा पागलपन। चिन्ता, शोक आदि तो अज्ञानसे होते हैं और पागलपन प्रारब्धसे होता है। अत: ज्ञान होनेपर चिन्ता-शोकादि तो मिट जाते हैं पर प्रारब्धके अनुसार पागलपन हो सकता है। हाँ, पागलपन होनेपर भी ज्ञानीके द्वारा कोई अनुचित, शास्त्रनिषिद्ध क्रिया नहीं होती।

(५) आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्युमें क्या फर्क है?

कोई व्यक्ति साँप काटनेसे मर जाय, अचानक ऊपरसे गिरकर मर जाय, पानीमें डूबकर मर जाय, हार्टफेल होनेसे मर जाय, किसी दुर्घटना आदिसे मर जाय तो यह उसकी ‘आकस्मिक मृत्यु’ है। स्वाभाविक मृत्युकी तरह आकस्मिक मृत्यु भी प्रारब्धके अनुसार (आयु पूरी होनेपर) होती है।

कोई व्यक्ति जानकर आत्महत्या कर ले अर्थात् फाँसी लगाकर, कुएँमें कूदकर, गाड़ीके नीचे आकर, छतसे कूदकर, जहर खाकर, शरीरमें आग लगाकर मर जाय तो यह उसकी ‘अकाल मृत्यु’ है। यह मृत्यु आयुके रहते हुए ही होती है। आत्महत्या करनेवालेको मनुष्यकी हत्याका पाप लगता है। अत: यह नया पाप-कर्म है, प्रारब्ध नहीं। मनुष्य-शरीर परमात्मप्राप्तिके लिये ही मिला है; अत: उसको आत्महत्या करके नष्ट करना बड़ा भारी पाप है।

कई बार आत्महत्या करनेकी चेष्टा करनेपर भी मनुष्य बच जाता है, मरता नहीं। इसका कारण यह है कि उसका दूसरे मनुष्यके प्रारब्धके साथ सम्बन्ध जुड़ा हुआ रहता है; अत: उसके प्रारब्धके कारण वह बच जाता है। जैसे, भविष्यमें किसीका पुत्र होनेवाला है और वह आत्महत्या करनेका प्रयास करे तो उस (आगे होनेवाले) लड़केका प्रारब्ध उसको मरने नहीं देगा। अगर उस व्यक्तिके द्वारा भविष्यमें कोई विशेष अच्छा काम होनेवाला हो, लोगोंका उपकार होनेवाला हो अथवा इसी जन्ममें, इसी शरीरमें प्रारब्धका कोई उत्कट भोग (सुख-दु:ख) आनेवाला हो तो आत्महत्याका प्रयास करनेपर भी वह मरेगा नहीं।

(६) एक आदमीने दूसरे आदमीको मार दिया तो यह उसने पिछले जन्मके वैरका बदला लिया और मरनेवालेने पुराने कर्मोंका फल पाया, फिर मारनेवालेका क्या दोष?

मारनेवालेका दोष है। दण्ड देना शासकका काम है, सर्वसाधारणका नहीं। एक आदमीको दस बजे फाँसी मिलनी है। एक-दूसरे आदमीने उस (फाँसीकी सजा पानेवाले)आदमीको जल्लादोंके हाथोंसे छुड़ा लिया और ठीक दस बजे उसे कत्ल कर दिया! ऐसी हालतमें उस कत्ल करनेवाले आदमीको भी फाँसी होगी कि यह आज्ञा तो राज्यने जल्लादोंको दी थी पर तुम्हें किसने आज्ञा दी थी?

मारनेवालेको यह याद नहीं है कि मैं पूर्वजन्मका बदला ले रहा हूँ, फिर भी मारता है तो यह उसका दोष है। दूसरेको मारनेका अधिकार किसीको भी नहीं है। मरना कोई भी नहीं चाहता। दूसरेको मारना अपने विवेकका अनादर है। मनुष्यमात्रको विवेकशक्ति प्राप्त है और उस विवेकके अनुसार अच्छे या बुरे कार्य करनेमें वह स्वतन्त्र है। अत: विवेकका अनादर करके दूसरेको मारना अथवा मारनेकी नीयत रखना दोष है।

यदि पूर्वजन्मका बदला एक-दूसरे ऐसे ही चुकाते रहें तो यह शृंखला कभी खत्म नहीं होगी और मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकेगा।

पिछले जन्मका बदला अन्य (साँप आदि) योनियोंमें लिया जा सकता है। मनुष्ययोनि बदला लेनेके लिये नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि पिछले जन्मका हत्यारा व्यक्ति हमें स्वाभाविक ही अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। परन्तु बुरे लगनेवाले व्यक्तिसे द्वेष करना या उसे कष्ट देना दोष है; क्योंकि यह नया कर्म है।

जैसा प्रारब्ध है, उसीके अनुसार उसकी बुद्धि बन गयी, फिर दोष किस बातका?

बुद्धिमें जो द्वेष है, उसके वशमें हो गया—यह दोष है। उसे चाहिये कि वह उसके वशमें न होकर विवेकका आदर करे। गीता भी कहती है कि बुद्धिमें जो राग-द्वेष रहते हैं (३। ४०), उनके वशमें न हो—‘तयोर्न वशमागच्छेत्’ (३। ३४)।

(७) प्रारब्ध और भगवत्कृपामें क्या अन्तर है?

इस जीवको जो कुछ मिलता है, वह प्रारब्धके अनुसार मिलता है पर प्रारब्ध-विधानके विधाता स्वयं भगवान् हैं। कारण कि कर्म जड होनेसे स्वतन्त्र फल नहीं दे सकते, वे तो भगवान्के विधानसे ही फल देते हैं। जैसे, एक आदमी किसीके खेतमें दिनभर काम करता है तो उसको शामके समय कामके अनुसार पैसे मिलते हैं पर मिलते हैं खेतके मालिकसे।

पैसे तो काम करनेसे ही मिलते हैं, बिना काम किये पैसे मिलते हैं क्या?

पैसे तो काम करनेसे ही मिलते हैं; परन्तु बिना मालिकके पैसा देगा कौन? यदि कोई जंगलमें जाकर दिनभर मेहनत करे तो क्या उसको पैसे मिल जायँगे? नहीं मिल सकते। उसमें यह देखा जायगा कि किसके कहनेसे काम किया और किसकी जिम्मेवारी रही।

अगर कोई नौकर कामको बड़ी तत्परता, चतुरता और उत्साहसे करता है पर करता है केवल मालिककी प्रसन्नताके लिये तो मालिक उसको मजदूरीसे अधिक पैसे भी दे देता है और तत्परता आदि गुणोंको देखकर उसको अपने खेतका हिस्सेदार भी बना देता है। ऐसे ही भगवान् मनुष्यको उसके कर्मोंके अनुसार फल देते हैं। अगर कोई मनुष्य भगवान्की आज्ञाके अनुसार, उन्हींकी प्रसन्नताके लिये सब कार्य करता है, उसे भगवान् दूसरोंकी अपेक्षा अधिक ही देते हैं; परन्तु जो भगवान्के सर्वथा समर्पित होकर सब कार्य करता है, उस भक्तके भगवान् भी भक्त बन जाते हैं!*

** एवं स्वभक्तयो राजन् भगवान् भक्तभक्तिमान्।

(श्रीमद्भा० १०। ८६। ५९)*

संसारमें कोई भी नौकरको अपना मालिक नहीं बनाता; परन्तु भगवान् शरणागत भक्तको अपना मालिक बना लेते हैं। ऐसी उदारता केवल प्रभुमें ही है। ऐसे प्रभुके चरणोंकी शरण न होकर जो मनुष्य प्राकृत—उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोंके पराधीन रहते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा ही भ्रष्ट हो चुकी है। वे इस बातको समझ ही नहीं सकते कि हमारे सामने प्रत्यक्ष उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थ हमें कहाँतक सहारा दे सकते हैं।

(गीता १८। १२ की व्याख्यासे)